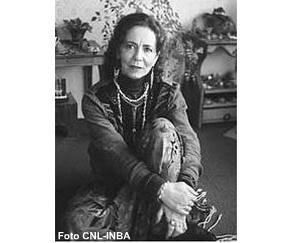

Esther Seligson, escritora e investigadora apasionada por los viajes, la literatura, los mitos y el conocimiento

Comunicado No. 226/2011

07 de febrero de 2011

***Conaculta rinde homenaje a la autora de Sed de mar en el primer aniversario luctuoso

La lucidez fue una de las características de Esther Seligson (Ciudad de México, 25 de octubre de 1941–ibídem, 8 de febrero de 2010), quien entregó su vida al estudio de las letras, no sólo hispanoamericanas sino de lugares como China, la India e Israel. Otra de sus pasiones fue el teatro, al que dedicó muchas reseñas y no pocos ensayos; así como la traducción de autores considerados difíciles o inaccesibles, como Edmond Jabés o Emil M. Cioran. Durante casi toda su vida se dedicó a dar clases, sobre todo de historia del teatro e historia de las ideas. Este 8 de febrero se cumple un año de su fallecimiento, y con este motivo Conaculta le rinde homenaje a esta escritora y pensadora.

La lucidez fue una de las características de Esther Seligson (Ciudad de México, 25 de octubre de 1941–ibídem, 8 de febrero de 2010), quien entregó su vida al estudio de las letras, no sólo hispanoamericanas sino de lugares como China, la India e Israel. Otra de sus pasiones fue el teatro, al que dedicó muchas reseñas y no pocos ensayos; así como la traducción de autores considerados difíciles o inaccesibles, como Edmond Jabés o Emil M. Cioran. Durante casi toda su vida se dedicó a dar clases, sobre todo de historia del teatro e historia de las ideas. Este 8 de febrero se cumple un año de su fallecimiento, y con este motivo Conaculta le rinde homenaje a esta escritora y pensadora.

Conaculta le rinde homenaje a esta singular escritora, apasionada investigadora, escritora erudita, dedicada académica, en el primer aniversario luctuoso.

Esther Seligson escribió poesía, cuento, prosa poética y ensayo literario, fue una mujer una mujer apasionada por los viajes, la literatura, los mitos y el conocimiento. Su obra entera intenta aprehender la fugacidad. Los temas recurrentes en su producción son los sueños, la iluminación como intensidad de la experiencia, el límite de la existencia, el tiempo, el lenguaje y la espiritualidad.

“Dar clases, viajar y escribir” fueron las tres pasiones de Esther Seligson, escribe Adriana del Moral Espinosa en la semblanza de la autora titulada Esther Seligson: prosa de errante belleza.

Fue maestra del Centro Universitario de Teatro (UNAM) por más de 25 años. Aunque descreía de la educación escolarizada, “entendí que en las universidades no aprendes nada”, solía afirmar que su actitud como maestra no era impartir sino “compartir conocimientos, reflexiones, hallazgos, inquietudes”.

Descendiente de judíos ortodoxos inmigrantes, en su juventud descreyó completamente de las religiones. Sin embargo en su madurez se interesó por la Cábala y el Talmud. Asimismo dio clases en el Centro de Estudios Hebraicos y seminarios sobre judaísmo en diferentes lugares de México y el extranjero. “Cábala quiere decir recibir, el cabalista es el que busca para recibir, ¿qué recibe?, pues la luz”, explicó en alguna ocasión.

El Tíbet, París, Praga, Toledo y el sur de la India son puntos importantes en el itinerario de su vida. “Es bueno ser errante y peregrino. Sentirte extranjero en cada ciudad en la que vives te permite un contacto más emotivo.”

Elena Poniatowska la describió así: “Esther Seligson me atrajo por su capacidad de faquir, la vi en Jerusalén y me dio el gran espectáculo de su belleza quemada por el Sol del desierto”.

El estudioso de la literatura hispanoamericana Seymour Menton (revista Hispania 73, mayo 1990) destacó que la obra de Seligson, en la que se siente la influencia de Juan García Ponce lo mismo que de Proust, “se distingue por su análisis psicológico de sentimientos y sensaciones inspirados en gran parte en el recuerdo de distintos tipos de relaciones amorosas”.

Escritora, punto

Seligson se negaba a que le pusieran etiquetas a su obra literaria, basados en su ascendiente judío. “Evidentemente no puedo negar que mi cultura es judía, pero lee Sed de mar, quítale Esther Seligson, y a ver qué chingado judaísmo hay ahí, no hay nada. Ahora en Isomorfismos, por ejemplo, ahí el personaje se llama Don Jesús, es un chamán, pero toda su filosofía es la de un talmudista. A mí me fascina ese entreverar, porque finalmente la búsqueda es la misma. No puedo decir que mi literatura sea judía porque hay elementos de la mitología griega, del hinduismo y del taoísmo, soy una lectora apasionada del I ching, del sufismo y de miles de cosas”, le confió al periodista Miguel Ángel Quemain.

“Ahora, evidentemente no voy a negar que soy judía, me molesta que me pongan en las antologías de escritoras judías, de antologías de escritoras judeo-mexicanas, en antologías de escritoras, punto”, abundó en aquella conversación.

Sobre la evolución de su obra añadió que “cuando era 25 años más joven tenía una obsesión verdaderamente enfermiza por la fugacidad, y lo exploré en mi libro La fugacidad como método de escritura. Allí trato aquellos escritores que se ocupan del tiempo. Llegó un momento en que el tiempo y la fugacidad dejaron de importarme, y lo que empezó a preocupar fue el espacio. No te lo puedo explicar, fue algo que descubrí en Jerusalén, quizá por el lugar donde vivía o por la ciudad misma donde bajas, subes y recorres diferentes tiempos: de pronto estás a nivel de la época de los turcos y luego bajas al nivel de los cruzados y luego al de los romanos y luego hasta Herodes, pero bajas realmente. Entonces, tuve una conciencia distinta del espacio”.

A propósito de su libro Hebras (Ediciones sin nombre, 1996), le dijo al periodista que se integró con textos que fueron escritos en España durante 1990, utilizando el aforismo porque “me divierten mucho. Tengo muchos, según parece soy muy alburera y tengo sentido del humor; me encantaría poder escribir algo que no fuera tan serio, y que fuera más de risa y creo que el aforismo se presta… aquí era tomar como pinceladas de la realidad, personajes, situaciones.

“Mi literatura siempre era como un diálogo con mis propios sentimientos, con mis propias sensaciones, y dirigido generalmente a un interlocutor... Siempre me decía, cuándo voy a llegar a escribir algo que no sea a partir del dolor, a partir de la experiencia amorosa personal, que también es perfectamente válido, porque nadie tiene por qué enterarse qué hay detrás de lo que uno escribe”.

Interés por la escena

Otra de las pasiones de Seligson fue el teatro, no como dramaturga sino como espectadora involucrada, de la cual dejó constancia en libros como El teatro, festín efímero (1990) y Para vivir el teatro (UNAM) abarca varias décadas de la historia del arte dramático en México, sobre todo del teatro universitario. En éste último recoge sus colaboraciones publicadas en la revista Proceso.

En su libro de ensayo A campo traviesa (2005), en el sector “Travesías” dedicado al teatro —el más copioso de todos—, “se pone de manifiesto lo que fue la mirada profunda de Esther sobre la actividad teatral de los años setenta, ochenta, noventa. Del conglomerado de directores, grupos, actores, dramaturgos que se disputaban entonces espacios y público, del complejo universo de corrientes y posturas, del quejoso criterio unánime de que el teatro siempre está en crisis, los testimonios de Esther Seligson extrajeron lo significativo y apelaron a pautas de severidad”, analiza el dramaturgo Vicente Leñero en Letras libres (noviembre de 2005).

Ella no escribía sobre teatro con la frecuencia deseable –acota Leñero–, pero cuando lo hacía, sus reflexiones, sus comentarios, sus entrevistas, dejaban de lado el chisme coyuntural para calar en las proposiciones que subyacían en un montaje, en la trayectoria de un creador, en el contenido de una política cultural… Iba a lo suyo, y sus criterios tan subjetivos como exigentes, observados hoy a la distancia gracias a este libro, parecen verdades inobjetables. Hoy sentimos que el trigo que ella separó de la cizaña es el genuino trigo teatral: expresión acabada de los grandes momentos vividos por nuestro teatro. Pocos intelectuales de la talla de Esther supieron apreciarlo en su momento.

Leñero dejó, además, un entrañable retrato de la intelectual: “No hace ruido Esther Seligson. No cascabelea sus títulos a pesar de los premios que le llegan o de las buenas ediciones que la amparan. Estudia, lee (lee muchísimo, creo), es maestra y consejera, intensamente religiosa como preocupación vital de ella misma en función de los otros… Esther habla en sus libros; en sus clases, desde luego; en sus textos-ensayos; en sus viajes entendidos como búsquedas, o en los exilios que ella acaso se impone para encontrar aquí o allá el hogar de sí misma... De literatura habla cuando repasa con rigor y devoción admirable a Virginia Woolf, a Katherine Mansfield, a Marguerite Yourcenar, a Clarice Lispector...”

Obra perdurable

Seligson empezó a publicar a los 24 años en Cuadernos del viento, revista de Huberto Batis. También colaboró en la Revista Mexicana de Literatura, de Juan García Ponce. A los veintiocho años apareció su primer libro: Tras la ventana de un árbol (1969), que reúne varios cuentos.

Con la novela Otros son los sueños (Organización Editorial Novaro, 1973), ganó el Premio Xavier Villaurrutia en 1973. Ese año, el premio también le fue concedido a Federico Arana, Héctor Azar, José Emilio Pacheco y Tomás Segovia.

Otros son los sueños –apunta Del Moral Espinosa en su semblanza– habla de la búsqueda de identidad hacia el interior. La protagonista es una mujer que habla a través de monólogos interiores, sin identificarse a lo largo de varias páginas. A lo largo de un viaje en tren, su voz empieza a dialogar con su esposo, mientras se recorre un trayecto mental y anatómico.

De sueños, presagios y otras voces (UNAM, 1978) es una colección de relatos en prosa poética editada por la UNAM. Contiene narraciones protagonizadas por personajes de la mitología griega como Electra, Orfeo y Eurídice.

Una de las obras más importantes de Seligson, es sin duda La morada en el tiempo (Artífice Ediciones, 1981, segunda edición en Raya en el Agua, 1992), en la que desfilan arquetipos históricos que recorren el tiempo y que de algún modo simbolizan a Israel, a la divinidad y al creyente aislado.

Seymour Menton consideraba al libro Sed de amar (Artífice ediciones, 1987) “una pequeña joya literaria”. El investigador de la University of California, en Irvine, reseñó así este libro: “Es una actualización de los sentimientos evocados por la vuelta del legendario Ulises a Ítaca. El narrador del proemio es Telémaco mientras los tres capítulos siguientes son narrados por Penélope, Euriclea la nodriza y el mismo Ulises. Sin embargo, la última palabra la tiene Penélope quien en el epílogo justifica su resentimiento contra Ulises por su ausencia y explica por qué se ha huido en busca de la ruta de él respondiendo al llamado «como un ansia de apertura». En una expresión máxima de feminismo actual. Penélope le dice: «Entonces comprendí que hubiera querido penetrarte... Penetrar y salir, penetrar y dejarte dentro un dardo inflamado, hacerte sentir en su punta el centro de mi centro. Hacer estallar tu ser en tu ser, y, liberándolo, liberarme yo misma de la prisión que me construí dentro...».”

Entre sus principales obras están, además de las ya mencionadas, están: Tránsito del cuerpo (La máquina de escribir, 1977); Luz de dos (Joaquín Mortiz, 1978); Diálogos con el cuerpo (Artífice ediciones, 1981); Indicios y Quimeras (Universidad Autónoma Metropolitana); Isomorfismos (UNAM, 1991), Hebras ( Ediciones sin nombre, 1996).

Las obras de Seligson han sido reeditadas por Ediciones sin nombre, tales como La morada en el tiempo (2004); Simiente (2004) y el díptico narrativo formado por Toda la luz y Jardín de infancia. También ha publicado Isomorfismos (1999 y sus ensayos La escritura o el enigma de la otredad (2000) y Notas sobre Cioran (2003), así como la traducción de En su blanco principio, de Edmond Jabés”.

También el Fondo de Cultura Económica publicó Negro es su rostro. Simiente (2010), donde están reunidos los libros de poesía Mandala, En su desnuda pobreza, Alba marina, Oración del retorno y A los pies de un Buda sonriente; Travesías y Simiente, el texto que dedicó la autora a la memoria de su hijo fallecido. Otro libro póstumo es Todo aquí es polvo (Bruguera, 2010), su libro de memorias. También el FCE reeditó Toda la luz (cuento, 2006).

Efemérides

Efemérides